- 1 : 2025/03/12(水) 08:40:04.67 ID:R9Ro2hJS9

-

2025.03.12

トランスクリティーク 移動しながらの批評の先に見いだしたもの:私の謎 柄谷行人回想録

じんぶん堂企画室(聞き手・滝沢文那)

https://book.asahi.com/jinbun/article/15662508柄谷行人さん(83)は、戦後長きにわたって国内外の批評・思想に大きな影響を与えてきた。柄谷行人はどこからやってきて、いかにして柄谷行人になったのか――。そのルーツから現在までを聞く連載の第24回。

――柄谷さんが現在取り組んでいる問題へ続く大きな転換点となった著作が『トランスクリティーク』です。このインタビューのために読み直して頂いたようですが、どうでしたか?

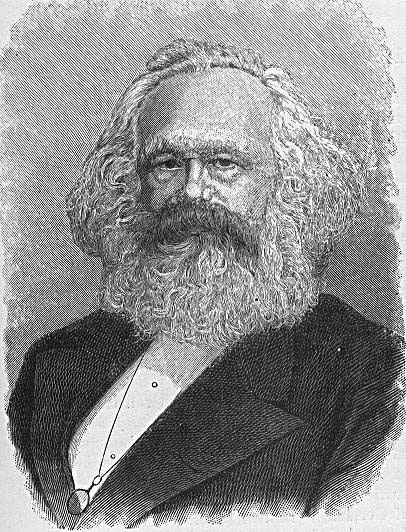

《『トランスクリティーク カントとマルクス』は、柄谷さんの主著の一つ。文芸誌「群像」で1998年9月号から99年4月号まで連載され、2001年に単行本化、英語版は03年に刊行。その他、スペイン語、スロベニア語、中国語、韓国語、トルコ語に翻訳されている。第一部のカント論、第二部のマルクス論からなる「カントからマルクスを読み、マルクスからカントを読む企て」(序文)。柄谷さんは、資本主義研究から人間の営みに潜む“交換”の謎に行き着いたマルクスを読み解いて、資本だけでなく、国家や共同体にも別の形の交換原理が潜んでいると指摘。人間の理性の限界を見極めたカント哲学から倫理的な社会のあり方を考え、世界の行き詰まりをどうやって打破するかを論じていく。柄谷さんが後に『世界史の構造』などで展開していく“交換様式”の原型が示された》

柄谷 難しい本なので辟易した。こんなものを本気で読む人がいるのかな。

――確かに難しいです。岩波現代文庫で註を含めて500ページを超える大著で、カントとマルクスだけでなく、様々な思想家が出てきますし……。久々に読まれたんですか?

柄谷 いや、この連載のためにも何度か読み返そうとはしてきたんですよ。だけど、読んでも頭に入ってこないし、すぐ忘れる。「何を言っているんだろう、面白くも何ともない」と思うこともあれば、「我ながら、よくこんなことを思いついたな」と感心することもあるし。いい加減だね(笑)。

――書いた当時のことを振り返ってみると、いかがですか。

柄谷 カントとマルクスを一緒に論じることは、普通ではありえなかったですね。そもそもポストモダニズムでは、マルクスもカントも相手にされていなかったし。どちらもださいと思われていたから。マルクス主義では、カントは無視黙殺だし。

それでも、自分の仕事の集大成だと思って書いた本でした。書き終わった直後には、今後これ以上のものはもう書けないから、これから先はこの本についてソクラテスのように問答しながら暮らしていくのかなと思ったんだけど……。

――全然そうならなかったですね。

柄谷 すぐにこんなものでは不十分だと思い始めて、決定的な本を書かなければという病気が再発した(笑)。

『トランスクリティーク』は、資本と国家について論じて、その揚棄の必要性を語った本でした。みんな、資本主義と国家の恐ろしさを全然分かっていないよ。この点についてはいくら強調しても足りない。この本を書いてから今日まで、ずっとそのことを言い続けてきた。でも、全然理解されていないように感じますね。

■思想的な移動の重要性

――それが原動力でもあるわけですね。まず、『トランスクリティーク』という不思議なタイトルから聞いていこうかと思います。

柄谷 “トランスクリティーク”という言葉は、僕の造語です。“クリティーク”は、批評ですね。“トランス”は、超越論的(transcendental)、横断的(transversal)から取りました。垂直方向と水平方向という、相反するものの間の “移動”と言ってもいい。

――移動ということでは、柄谷さんは、マルクスがドイツからフランス、イギリスと移動しながら思索を深めていたことに着目されていますね。

柄谷 大事なのは、空間的移動というよりも、思想的な移動です。カントは空間的にはまったくといっていいほど移動しなかったけど、思想的には移動していた。カントは、経験論と合理論の両方を批判しましたが、それらを超えるような地点に自分を置いてそうしたのではありません。それらの相反する立場を行き来しながらそうしたのです。カントは、両者を折衷・総合したのではなくて、合理論の立場から経験論を、経験論の立場から合理論を批判した。

- 2 : 2025/03/12(水) 08:40:36.09 ID:R9Ro2hJS9

-

>>1

《経験論は、人間の知識や認識は経験によって外部から得られるとする考え方。J・ロックやヒュームらが代表的な哲学者で、17~18世紀にイギリスで発展した。合理論は、人間には経験に先立って備わっている概念や原理があり、それに基づいて認識が可能になるという考え方。デカルトやライプニッツなど、フランス、ドイツで盛んだった》――視点を変えると、違うものが見えてくるということですか。

柄谷 視点を変える、という発想とは違います。自分の選択で、視点を変えるんじゃないんです。好むと好まざるとにかかわらず、人は不可避的に異なる思想体系、価値体系の重なり合いの内に置かれて分裂している、ということです。カントに、“視差”という概念があります。それは、“合理論”と“経験論”、もしくは“理性的なもの”と“感性的なもの”といった異質なものの統合です。それは、ヘーゲル的な総合、つまりすべてを見通すような視点ではない。また、合理論にも経験論にもそれぞれの正しさがあるといったような、相対主義でもない。

――“視差”というのは、非常に印象的な言葉です。本の中では、鏡と写真の例でわかりやすく説明されているので紹介してみます。私たちは鏡で自分の顔を都合のいいように見ているのだ、と柄谷さんは言います。だから、自分の顔は見慣れているようでも、写真を見て、「こんな顔してるかな」と思ったりする。あるいは、録音された自分の声を聞くと、なんだか変な感じがする。そこに、自分が考えている自分と、客観的には自分の顔はこう見える、声はこう聞こえるというショック、おぞましさのようなものがある。ここに“視差”がある、というわけです。

柄谷 大抵人は、物事を通念にしたがって見ているだけで、本当には見ていないんです。でも本来認識は、視差からくる危うさの上に成立している。人間の視覚も、そういう仕組みになっているらしいですね。右目と左目の位置が微妙に違うこと、つまり視差に基づいて、脳が対象物の奥行きを判断して、立体像を生み出すんだとか。目が、外界に存在する対象物をそのまま客観的に映し出す、というような単純な話ではないということですよね。認識にも同じことがいえます。

マルクスは、ドイツにいたときから、古典経済学や資本主義の批判をしていた。だけど、そのときにはドイツの状況しか知らなかった。イギリスに移住して、古典経済学では説明できないような経済恐慌を目の当たりにしたとき、マルクスは変わったんです。ドイツの現実でもイギリスの現実でもない、別の現実を見いだした。それは視差から生じたものだといえます。――マルクスとカントにみられるような、移動から生じる視差を通じて批評するあり方を、“トランスクリティーク”と名付けた、ということですね。

柄谷 そうですね。そういえば、スラヴォイ・ジジェク(スロベニアの哲学者)が、僕のカント論に触発されて『パララックス・ビュー』(原著は2006年、邦訳は2010年)を書いたことを思い出した。“パララックス”というのは、“視差”です。面白い概念だと思ったんだろうね。ジジェクは、『トランスクリティーク』の書評も英語で書いてくれた。この本が広く読まれるようになったのは、それがきっかけだったと思います。(柄谷さんによる『パララックスビュー』書評https://book.asahi.com/article/11647931)

■カントによってマルクスを、マルクスによってカントを読む

――この本自体が“トランスクリティーク”の実践でもあるわけですよね。

柄谷 というより、トランスクリティークは、自分がやっていること、自分自身のことだったんだと思う。それから、この本は、まだ文芸批評だったね。カントとマルクスのテキスト批評だったという意味で。学術的な研究のように、彼らの業績を整理して紹介して意義と限界を指摘し、自分の考えを述べる、というような方法はとらなかった。そのテキストから、一番いいところ、可能性の中心を読んだ。題材は、文学でないけど。これ以降は、交換様式という自分自身の思想を展開して、批評的ではなくなっていった。

(※以下略、全文は引用元サイトをご覧ください。)

- 3 : 2025/03/12(水) 08:40:51.07 ID:+mIuOujM0

-

カントン包茎

- 4 : 2025/03/12(水) 08:43:30.48 ID:B0PYBLyI0

-

カントナと闘莉王かと

- 5 : 2025/03/12(水) 08:43:32.06 ID:UQ7TFI7N0

-

中学生のころから目にかけていた弟子の成田祐輔を何とかしろ

- 7 : 2025/03/12(水) 08:52:11.78 ID:KSC0aRMx0

-

>>5

弟子は師匠の致命的欠陥を継承する - 6 : 2025/03/12(水) 08:50:56.32 ID:JcZaIBRr0

-

駿台予備校の国語の授業で

チンピラ風講師に

いきなりこいつの解説はじめられて

意味分かんなかった日々 - 8 : 2025/03/12(水) 08:53:04.29 ID:rPLqcEoB0

-

カントの性癖とか変なことばかり覚えたなw

- 10 : 2025/03/12(水) 08:55:56.47 ID:P3a2shuH0

-

お前らスレタイの意味わかるの?

- 16 : 2025/03/12(水) 09:07:51.92 ID:yqAIX8W80

-

>>10

チンポとマ●コは知ってるよ - 12 : 2025/03/12(水) 09:00:49.93 ID:1NYvIive0

-

最近「戦前の思考」読み直したけど面白かったね

まあ今戦前について考えても遅いけども - 13 : 2025/03/12(水) 09:03:59.40 ID:UWk/ORKX0

-

高尚過ぎて芸スポに立てるスレじゃないと思う

- 23 : 2025/03/12(水) 09:24:49.10 ID:v2ItgYCN0

-

>>13

この立て子のスレはニッチすぎて伸びない

でも嫌いじゃない - 14 : 2025/03/12(水) 09:04:42.60 ID:P8X4oefT0

-

変態ぱよくの作り方

- 15 : 2025/03/12(水) 09:05:54.26 ID:K8gi9DVT0

-

一昔前の哲学入門みたいなのだと、カント→ヘーゲル→マルクス みたいな流れで進んでいくのがけっこうあった気がする

だいたいギリシャ思想からはじまって、ヘーゲルまでは同じように流れるんだよね。そこから先がバラバラになるw - 17 : 2025/03/12(水) 09:11:20.94 ID:yU3i+i3G0

-

エッチやねん

- 18 : 2025/03/12(水) 09:11:54.64 ID:M+OnGqLE0

-

まだご存命だったんですね

- 19 : 2025/03/12(水) 09:12:21.21 ID:BEyAoVbi0

-

哲学に特化した言説に触れるよりは

哲学に一定の造詣があるとおぼしき人物の血肉が通った身の上話のほうがまだ接する気になる

J.D.ヴァンスの自伝なんてそのひとつに挙げていい - 20 : 2025/03/12(水) 09:16:00.07 ID:AT3bNPVR0

-

さっぱり分からん

- 22 : 2025/03/12(水) 09:24:23.45 ID:ZMm9bgV+0

-

哲学のノーベル賞バーグルエン賞をアジア人として初受賞

日本のポストモダン哲学の中心となった人だな

文芸評論家でもあったが村上春樹を全く評価していなかった - 25 : 2025/03/12(水) 09:40:40.43 ID:7KeaBhwm0

-

柄谷行人が影響を与えた人物

ニュー・アカデミズム (日本)、後期クイーン問題、

法月綸太郎、浅田彰、東浩紀、國分功一郎、浜崎洋介、唐鳳、阿部和重、成田悠輔、スラヴォイ・ジジェク、細田守など - 26 : 2025/03/12(水) 09:44:12.42 ID:uQgPE8d60

-

カントは放送禁止用語

- 27 : 2025/03/12(水) 09:50:47.02 ID:CxURbYPD0

-

哲学、宗教は科学と違い新しければより正しいわけではないからなあ

それとあらゆる思想はほぼ個人の体験から脱して独立できない

そして真理と呼ばれるものの大半はその時点での方便に過ぎない

悟ったというヒトの多くは勘違い - 29 : 2025/03/12(水) 10:04:31.78 ID:ZMm9bgV+0

-

マルクスを論じる人間は共産主義者

とか思ってそう - 30 : 2025/03/12(水) 10:06:22.31 ID:R7Imgeai0

-

ポスト・モダンはオワタ

- 32 : 2025/03/12(水) 10:12:04.46 ID:fu9K228u0

-

カント18世紀マルクス19世紀

20世紀は誰になるんかなぁ

21世紀はAIですかねw - 33 : 2025/03/12(水) 10:12:07.72 ID:mJ+zeRwr0

-

この人の本は難解だよ。まず名前が読めない

- 34 : 2025/03/12(水) 10:18:03.14 ID:WdNDoKMr0

-

>『トランスクリティーク』という不思議なタイトル

ゴールポストを動かすことだろ。誰でも知ってる。

コメント